DÉCRYPTAGE – Une statistique inédite du ministère de l’Intérieur alourdit le bilan d’une femme morte tous les trois jours.

Passé sous les radars, le chiffre fait froid dans le dos. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré 684 victimes ayant tenté de se suicider ou s’étant suicidées à la suite du harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint en 2021. Un phénomène massif, mais une donnée peu visible dans les bilans de lutte contre les violences conjugales.

Ce chiffre, issu du service statistique du ministère de l’Intérieur, n’apparaît en effet qu’au détour de la dernière lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, parue fin novembre. «Il n’est sans doute pas mis en avant parce qu’il vient gonfler les statistiques de mortalité liée aux violences conjugales. L’inclure dans le bilan annuel de féminicides reviendrait à tripler ce chiffre, relève Yael Mellul, présidente de l’association Femme et libre et ancienne avocate spécialisée dans les violences conjugales. Malheureusement, on ne fait pas le distinguo entre les tentatives de suicide et les suicides.» L’Observatoire national des violences faites aux femmes indique également que 229 femmes se seraient suicidées ou aurait fait une tentative en 2020. «Le chiffre d’une femme morte tous les trois jours de violences conjugales est en tout cas largement sous-évalué», note Ernestine Ronai, fondatrice de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis.

À lire aussiViolences conjugales: des chiffres toujours inquiétants

En 2022, entre le 1er janvier et le 26 décembre, 106 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon le dernier décompte du collectif Féminicides par compagnons ou ex. Ces derniers jours de décembre ont été marqués par la mort d’une sexagénaire, en Dordogne, dont le mari a été écroué mardi. Après une violente agression par son ex-compagnon, le 13 décembre, à Blois, une femme de 24 ans est encore entre la vie et la mort. Ce drame a relancé le débat sur la protection des victimes de violences conjugales alors que la jeune femme s’était rendue quelques heures avant son agression dans un commissariat, où on l’avait invitée à revenir le lendemain.

Violence psychologique

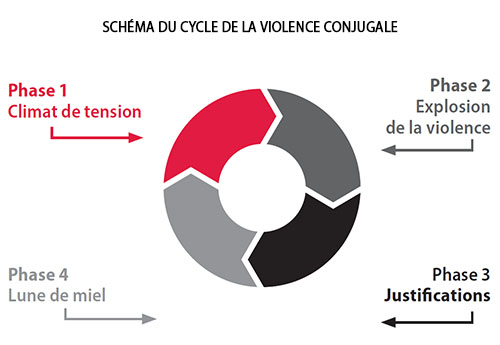

Pendant le Grenelle des violences conjugales, en 2019, le groupe d’experts Psytel avait donné une estimation du nombre de suicides forcés. Selon leur projection, 217 femmes s’étaient donné la mort en France en 2018 à la suite de violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles. Dans la foulée, le suicide forcé a été reconnu comme une circonstance aggravante du harcèlement moral au sein du couple. Un nouvel article du code pénal porte désormais à dix ans d’emprisonnement et à 150.000 euros d’amende le harcèlement d’un conjoint conduisant à un suicide ou à une tentative de suicide. «Avant, on ne prenait en compte que les coups, mais la violence psychologique, le harcèlement sont au moins aussi dangereux, relève Ernestine Ronai. Ces suicides commencent à sortir de l’ombre. Désormais, les policiers et les gendarmes se mettent à les repérer, ce qui permet de les compter. Mais ils sont encore sous-évalués. Il faudrait davantage d’enquêtes sur ces suicides et les tentatives de suicide pour comprendre ce qui s’est passé».

Menaces, insultes, manipulation, harcèlement téléphonique ou bancaire, plaintes à répétition, pression sur la garde des enfants, piratage des réseaux sociaux… Les agresseurs utilisent parfois bien d’autres armes que la violence physique. «Certaines femmes sont poussées à bout. Elles ont le sentiment de ne pas être entendues et pensent ne jamais pouvoir s’en sortir. Cette impression de vivre une histoire sans fin peut les mener au suicide», décrit Ernestine Ronai.

Des agresseurs peuvent aller très loin, avec des destructions de biens, des démarches judiciaires à répétition dès qu’elles essaient de porter plainte. Elles se sentent parfois acculées sur le plan financier. Elles n’ont plus de travail, plus d’amis

Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale solidarité Femmes (FNSF)

Certaines femmes qui appellent le 3919 expriment clairement «une envie de mourir», confirme Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale solidarité Femmes (FNSF), qui gère la ligne d’écoute. «Dans nos appels, c’est un sujet récurrent. Un certain nombre de femmes disent avoir eu envie d’en finir parce qu’elles ne savent pas comment arrêter ce cycle infernal. Ce qu’elles ont traversé peut aussi laisser de graves séquelles psychiques. Des agresseurs peuvent aller très loin, avec des destructions de biens, des démarches judiciaires à répétition dès qu’elles essaient de porter plainte. Elles se sentent parfois acculées sur le plan financier. Elles n’ont plus de travail, plus d’amis», poursuit-elle.

Des familles de victime appellent aussi parfois le 3919 après un suicide dans un contexte de violences conjugales parce qu’elles ne veulent pas que l’agresseur reste dans l’impunité. Si le code pénal permet désormais de le reconnaître, aucun jugement n’a pour l’instant été prononcé. Deux affaires sont en cours d’instruction: celle d’Odile, une femme de 50 ans retrouvée morte un jour de l’An sur la plage de la Mitre, à Toulon, et l’affaire de Maeva, une influenceuse connue sous le pseudo Mavachou, qui s’est suicidée et dont l’ex-mari est accusé de harcèlement. «Cette infraction est complexe à faire reconnaître, car il faut établir l’existence de violences psychologiques et un lien de causalité entre ces violences et le passage à l’acte suicidaire», reconnaît Yael Mellul. Cette dernière déplore que le ministère de la Justice n’ait sorti aucune circulaire sur ce nouveau délit.